吉他谱介绍: 少年郎衣袂间流转着宋瓷般的清雅光泽,少女的织金马面裙在行进间泛起粼粼波光;红衣舞者广袖翻飞,仿佛敦煌壁画飞天跃入人间。50名大学生组成的华服巡演方阵

少年郎衣袂间流转着宋瓷般的清雅光泽,少女的织金马面裙在行进间泛起粼粼波光;红衣舞者广袖翻飞,仿佛敦煌壁画飞天跃入人间。50名大学生组成的华服巡演方阵里,甲胄战士与直裰书生并行,曲裾深衣与齐胸襦裙共舞。当看见典籍中的华夏衣冠出现在眼前时,围观者不禁发出阵阵惊叹:“像走进了会动的《清明上河图》。”

这是共青团中央在云南昆明举办的2025年“中国华服周·云上霓裳”系列活动华服巡演中的一幕。3月28日至4月1日的5天里,除华服巡演、华服韵典演出外,非遗工坊、非遗讲座、国风游园会等活动,让人们在春城昆明享受了一场传统与现代交织的国风盛宴。

昆明城市学院大二学生国恩嘉走在巡演队伍的最前面,身高1.92米的他,穿的是龙纹圆领补服,头戴金饰翼善冠,举手投足间流露出一种威仪和克制。

在这支华服巡演队里,50名大学生分别身穿融合多个朝代特征与云南花卉的华服,将锦绣霓裳演绎得古意盎然,又青春时尚。他们在昆明官渡古镇、翠湖、滇池、西山等著名文化景点进行了7场巡演,展演了叉手礼、折梅献礼、万福礼等礼仪。巡演队伍每到一地就被人们团团围住,争相合影。

50名大学生全部来自昆明城市学院,他们是从学院数百名报名学生中选拔出来,并进行了集训。

参加巡演让许多女生觉得“满足了穿古装的梦”“自己变温柔了”“每天舍不得卸妆,要在镜子前看很久”“回去后不断看视频”。“收获更大的是,参加巡演让我们认识到‘礼仪之大,服章之美’的深远意蕴。”身着织金通肩袖孔雀纹圆领袍的戚芸芸说。

“巡演就是一部‘行走的史书’。”从集训到巡演一直陪伴着学生的昆明城市学院团委副书记向筱也觉得受益匪浅,“原来只知华服精美,现在明白了‘礼藏于衣’‘以物载道’的深意。”

缅甸留学生黄振艾也热爱中国华服。从本科到硕士研究生,黄振艾都就读于云南民族大学。3月28日,她身穿粉色的复原款唐代齐胸襦裙,款款行走在春日校园的雨花湖畔。这天,她和其他中外大学生一起参加了2025年“中国华服周·云上霓裳”系列活动之一的国风游园会。校园各社团摆摊设点,尽显实力,以舞龙舞狮、华服走秀、茶艺表演、漆扇、缠花、射箭、投壶以及书法、扎染、拓印等体验,让学生感受“华服之美,文化之韵”。

黄振艾挤在人群里,体验了缠花和扎染。“亲手制作自己喜欢的首饰很有趣。”她说,“非物质文化遗产是中华民族的智慧结晶,是连接古代和现在的桥梁。”

亲手制作自己喜欢的传统工艺品,是许多国风爱好者的追求。此次系列活动在昆明官渡古镇设置的“非遗工坊”就吸引了众多年轻人来打卡。

3月30日,滇池学院学生刘晓扬来到昆明官渡古镇“非遗工坊”,找到唐韵茶菓主理人焦秀,向她学习茶菓子的制作方法。刘晓扬的家乡在云南普洱市宁洱哈尼族彝族自治县,家里有一片茶山。上大学后,刘晓扬开了自己的直播间,帮父母和村民销售茶叶,由此结识了不少茶友。她想学会制作茶菓子,并将其作为伴手礼送给朋友。学习制作的过程中,刘晓扬记住了焦秀说的一句话:“茶菓子的原料是白芸豆沙,它的绵密温润正好符合‘以菓喻情’的东方审美特质。”

青云小学(白沙校区)十分重视中华优秀传统文化教育,设计了丰富的传统文化体验课,如画纸鸢、制作灯笼、绘制水墨画、写书法、猜灯谜等,以及“国风运动”课间游戏,如蹴鞠、投壶、捶丸、射箭、木射、踢毽子、套圈、蒙眼敲锣等;每年4月下旬举办一次嘉年华活动,这天,师生都会穿上自己精心挑选的国风服饰,整个校园霓裳翩跹,罗衣飘飘。

家长会被邀请来参加嘉年华活动,能看到耀眼、靓丽又自信的孩子举止优雅,相互行礼,吟诵传统经典诗词,用葫芦丝齐奏《龙的传人》。

这一次,青云小学(白沙校区)的学生走上云南广播电视台演播大厅“华服韵典”演出舞台,担任全场4个篇章开头的情景童谣表演。

“传统文化丰富了同学们的课余生活。”青云小学(白沙校区)执行校长曹睿说,“参加演出的孩子镇定自若,不慌不忙,这是学校传统文化校本课程成果的展示。”

“茶七”是华服圈里的圈名,这个圈子里都是喜欢传统文化的年轻人。他们常常相约穿着华服出门喝茶聊天拍照。“茶七”迷恋传统灯笼,从网络视频和文献图案里学习制作灯笼,选材、扎骨架、糊纸、绘图、装饰。

“茶七”制作的龙鱼灯、滚灯、兔子灯、螃蟹灯、花瓶灯,在圈内九游娱乐文化 九游app官方入口小有名气。这些灯笼加入了此次华服巡演和“华服韵典”演出,成为锦绣霓裳中的一个亮点。

灯火里总有市井生活。在“华服韵典”演出的情景魔术《旅居云南样样好》里,国家一级演员戚原睿和“创业搭子”小天推着一辆美食车上台,戚原睿将蒸笼变成鲜花饼,送给现场观众。美食车上堆放着云南10余种美食,精致的龙鱼灯照亮了这人间烟火。

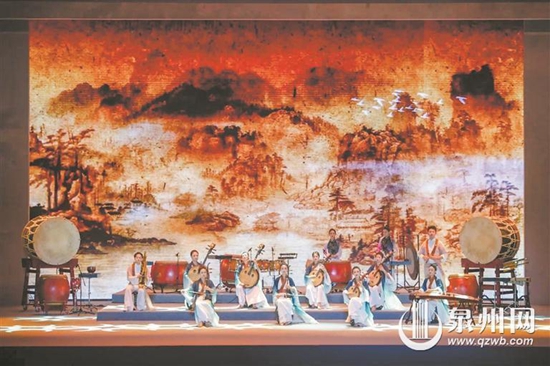

“华服韵典”演出舞台上,青年古琴演奏家蒋艺祺一身宋制的华服,外披香云纱,用《流水》《龙的传人》以及《黑神线首不同时代、不同风格的作品组合改编的《华夏乐韵》,引来观众热烈的掌声。

本科和硕士研究生都就读于中央音乐学院的蒋艺祺,师从李祥霆和赵家珍两位古琴大师。毕业后,她在昆明建立了自己的工作室“一和云琴舍”。为让更多年轻人接受古琴,她将现代流行音乐与古琴结合,在个人社交媒体发布的《阿佤人民唱新歌》《沧海一声笑》《花妖》等,引得众人纷纷留言:“果断设为特别关注,没事就来听古琴”“出个教学视频吧”。

“此次‘华服韵典’演出的节目,大部分都是原创。”沙呷阿曳说,这些节目融合了国潮、民族风,兼具历史和文化内涵,给人一种审美震撼。

这种审美震撼,也转化为对自身文化根源的探寻。比如,云南艺术学院青年合唱团的无伴奏女声合唱《纳西古调·寻》。

“当女声用纳西语唱出‘阿尼勒伙(等你——记者注)’时,即便不懂词义,也会被触动。”一名大学生观众说,“如同在钢筋森林里听见祖先的呼唤,唤醒了我们对多民族文九游娱乐文化 九游app官方入口化共生的记忆。”

《纳西古调·寻》是“耕耘”云南多民族母语合唱音乐会集中的一首。2019年,刘晓耕、万里、蒋明初等著名音乐人为传播云南多民族母语合唱,发起了音乐会这一项目。2024年2月,《“耕耘”云南多民族母语合唱音乐会》获云南艺术基金资助,在国家大剧院音乐厅、云南大剧院以及云南部分高校进行巡演,引起了极大反响。

云南艺术学院青年合唱团是演唱主体,他们大多是00后,用课余时间学会了多民族母语及其特有声腔的唱法,在社交媒体上传播,吸引数万年轻人跟唱。

云南艺术学院音乐学院合唱系青年教师、白族抒情花腔女高音杨丽霞是这一项目的负责人与合唱指挥。她说,每次音乐会后对观众的问卷调查结果显示,超过60%的年轻人开始主动了解本民族语言。

“音乐会就像一座桥梁,让年轻人发现民族文化不是沉重的责任,而是每个人都能参与的创造性艺术。”杨丽霞说。

云南艺术学院服装与服饰设计系带来的非遗民族服装展示《七彩霓裳》,也惊艳现场。

这支师生团队曾参与庆祝中法建交60周年系列活动之一的2024巴黎时装周·中国楚雄非遗服饰时装展的彝绣服饰设计。

服装与服饰设计系青年教师范佳是学校设计团队的负责人之一。他介绍,在彝绣服饰设计过程中,团队更多地着眼于“彝绣如何在未来服饰产业中焕发出新的生命力”。为此,他们在保持传统彝绣配色与技艺的同时,也以现代材料和技法重新诠释传统图案,力求实现时尚与传统的和谐共生。经过师生与乡村绣娘的合作,团队最终从近150套服装设计稿中选出35套服装,登上巴黎时装周的舞台,吸引了全球时尚界的目光。“青年的创造性转化,使传统文化成为青年定义自我、连接世界的时尚语言。”范佳说。

“此次中国华服周系列活动在昆明举办,促进了铸牢中华民族共同体意识。”共青团云南省委书记赵攀峰说,特别是非物质文化遗产融入系列活动中,不仅向世界展示了中华文化的独特魅力和深厚底蕴,也展现了非物质文化遗产在现代社会中的价值和潜力,以青春视角共创“各美其美,美美与共”的传统文化新图景。

本站曲谱部分来源于网络,仅供学习交流分享,九游娱乐吉他教学网不承担任何由于内容的使用所引起的争议及损失。如有侵权,可联系管理员删除处理。本文链接:http://www.cznoblelift.com/news/2597.html